Китай генераторные установки с функцией автономной работы завод

Когда слышишь про китайские генераторные установки с автономной работой, сразу всплывают стереотипы — мол, дешёвые, но ненадёжные. А ведь если копнуть, там есть модели, которые в ряде сценариев дадут фору европейским аналогам. Но не всё так просто: автономность — это не только про автоматический запуск при пропадании сети, но и про адаптацию к нашим реалиям — скачкам температуры, качеству топлива, да и просто человеческому фактору.

Что скрывается за автономностью на практике

В теории автономная работа — это когда генератор сам включается при отключении электричества, сам следит за нагрузкой и сам глушится, когда сеть восстановилась. Но в реальности... Вот, например, у нас на объекте в Красноярске стояла установка от Камусылэ — вроде бы заявлена полная автоматика. А зимой при -40° датчик температуры залипал, и система не могла корректно оценить прогрев. Пришлось допиливать — ставить подогрев датчиков и менять логику контроллера. Это к вопросу о том, что готовые решения всегда работают ?из коробки?.

Кстати, про контроллеры. Многие китайские производители экономят на них — ставят простенькие модули, которые не умеют гибко настраивать пороги срабатывания. У Камусылэ в этом плане интересные решения: их система CAN-шины позволяет интегрировать дополнительные датчики — например, контроля уровня выхлопов или вибрации. Но и тут есть нюанс — для нашей спецификации (скажем, при работе в шахтах) эту опцию нужно заказывать отдельно, и не все менеджеры об этом предупреждают.

Зато если настроить правильно — установка реально может месяцами работать без вмешательства. Помню, на лесозаготовке в Иркутской области такой агрегат отработал сезон без единого сбоя. Топливный фильтр, правда, меняли чаще — но это уже вопрос к качеству дизеля, а не к генератору.

Особенности китайских дизельных электроагрегатов

Дизельные генераторы — это отдельная тема. Китайские производители, включая Камусылэ, часто используют лицензионные двигатели Perkins или Cummins, но с доработками. Например, упрощённая система охлаждения — для экономии. В регионах с жарким климатом это может приводить к перегреву. Мы в Дагестане с этим столкнулись — пришлось ставить дополнительный радиатор.

Ещё момент — шумность. Китайские установки часто шумят сильнее, чем европейские. Но здесь Камусылэ приятно удивили: в их моделях с автономной работой используется двухконтурная система шумоизоляции, которая действительно снижает уровень до 65 дБ. Проверяли на пищевом комбинате — соседний цех не жаловался.

А вот с вибрацией есть вопросы. Особенно в установках малой мощности — до 100 кВт. Блоки АВР иногда отказывают из-за вибрации, если не закрепить их на отдельной плите. Это, кстати, частая ошибка монтажников — ставят как есть, а потом удивляются, почему автоматика глючит.

Газопоршневые установки: где они выигрывают

С газопоршневыми агрегатами ситуация интереснее. Камусылэ здесь делает ставку на адаптацию к нашему газу — с перепадами давления и примесями. В их установках стоит двухступенчатая система газоподготовки, которая в теории должна справляться. Но на практике... В Татарстане, где газ ?густой?, приходится ставить дополнительные фильтры — иначе клапана подгорают через 200-300 моточасов.

Зато если газ нормальный — работают стабильно. На одном из объектов в Подмосковье такая установка с автономным управлением отработала 4500 часов без серьёзных вмешательств. Только плановое ТО раз в 750 часов. И топливная экономичность на уровне — на 15-20% лучше, чем у старых советских аналогов.

Кстати, про автоматику. В газопоршневых моделях Камусылэ используется система мониторинга давления в рампе — это позволяет предсказывать проблемы с подачей газа. Но вот с интеграцией в общую систему управления зданием бывают сложности — протоколы не всегда совместимы. Приходится писать костыли.

Слабые места, о которых редко говорят

Первое — это качество сборки. Нередко вроде бы мелочи — например, болты крепления генератора к раме — оказываются слабым звеном. Вибрация со временем их разбалтывает, и если не подтянуть — может быть перекос вала. У Камусылэ с этим в последних партиях стало лучше — используют самоконтрящиеся гайки.

Второе — чувствительность к качеству топлива. Особенно это касается систем Common Rail в дизельных установках. Форсунки забиваются, если солярка с примесями. Решение — ставить дополнительные фильтры тонкой очистки, но это уже за отдельные деньги. Хотя, честно говоря, с европейскими генераторами та же история.

Третье — документация. Иногда в руководствах на русском языке встречаются неточности в переводе. Например, параметры настройки АВР указаны не в тех единицах измерения. Приходится звонить техподдержке Камусылэ — там, кстати, отвечают довольно оперативно.

Когда китайские генераторы с автономной работой действительно оправданы

Если объект не критически важный — например, строительная площадка или склад — то китайские установки, включая Камусылэ, часто лучшее соотношение цены и функциональности. Их автономные системы достаточно надёжны для таких задач.

Ещё один кейс — резервное энергоснабжение в удалённых посёлках. Там, где нет постоянного технадзора. Автономная работа с дистанционным мониторингом (кстати, у Камусылэ есть такая опция) позволяет контролировать параметры издалека.

А вот для больниц или ЦОДов я бы трижды подумал. Не потому что китайские генераторы плохие, а потому что там нужна сертификация по жёстким стандартам — и не все модели Камусылэ её имеют. Хотя в последнее время они активно работают в этом направлении.

Что в итоге

Китайские генераторные установки с функцией автономной работы — это уже давно не ?кота в мешке?. У таких производителей как Камусылэ есть вполне зрелые решения, которые работают в наших условиях. Но важно понимать: любая автономная система требует адаптации под конкретный объект. И да, с ними нужно больше возиться на этапе пусконаладки — зато в эксплуатации часто оказываются выгоднее европейских аналогов.

Главное — не верить на слово красивым буклетам, а смотреть на реальные отзывы с объектов. И по возможности тестировать перед покупкой. Мы так делаем всегда — берём установку в аренду на пару недель, нагружаем в разных режимах. Только тогда понимаешь, как она поведёт себя в реальной жизни, а не на бумаге.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

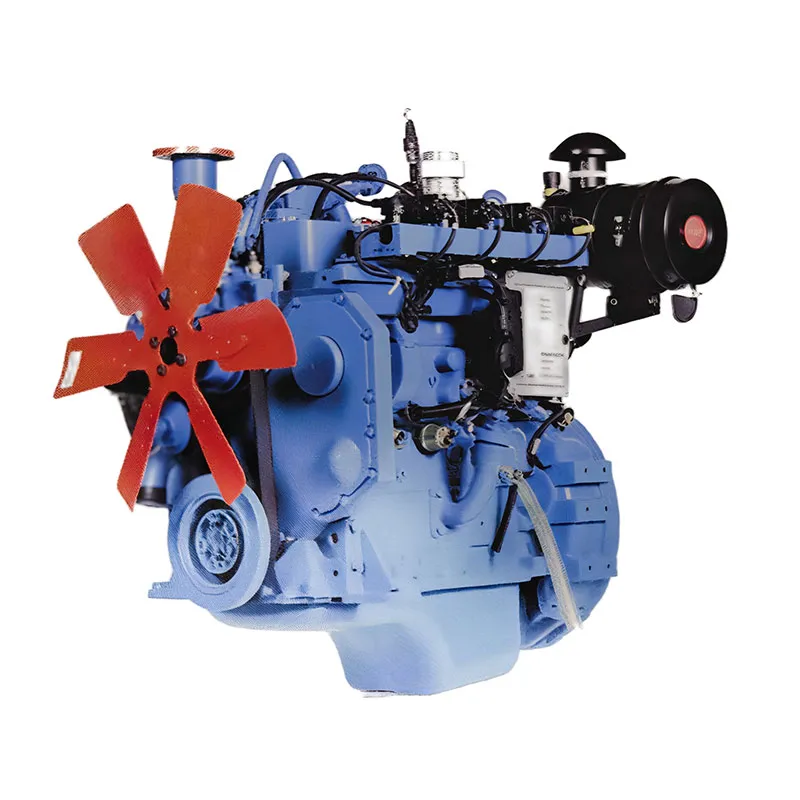

Газовые двигатели (СУГ) CS6DT-P

Газовые двигатели (СУГ) CS6DT-P -

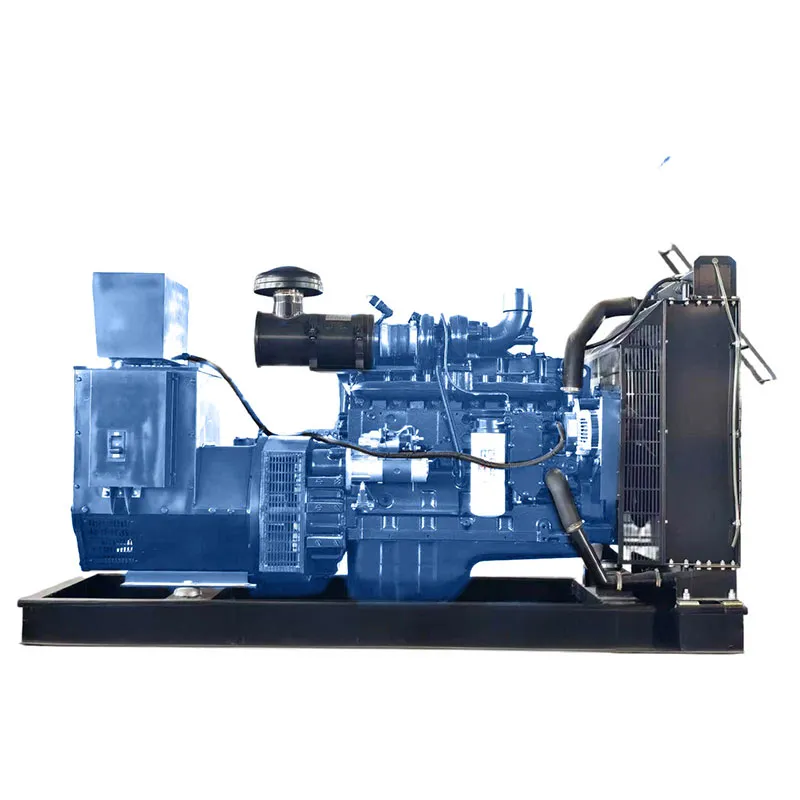

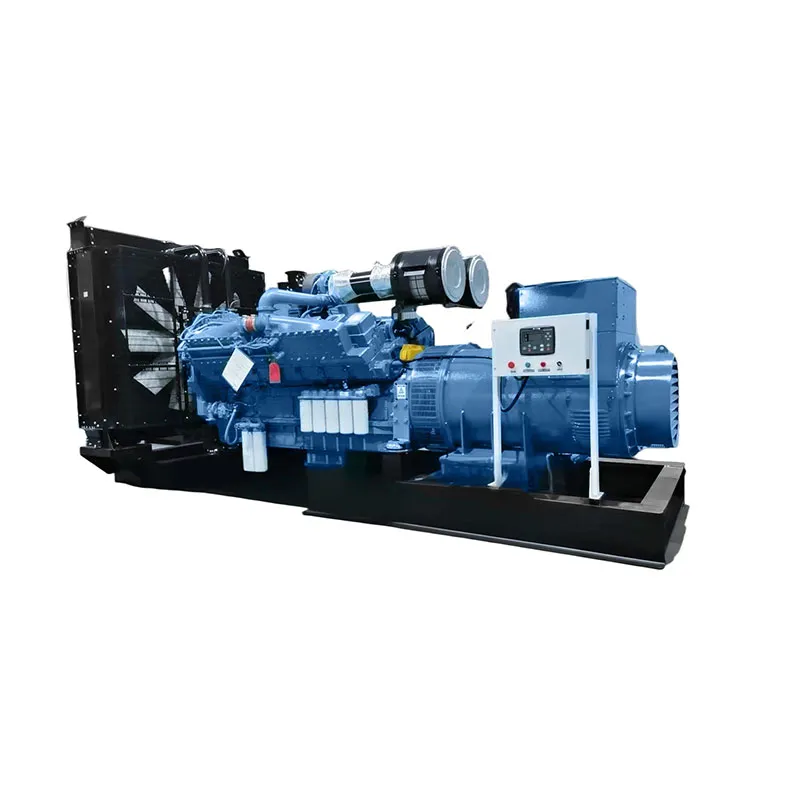

CS6E-QCS16VF Дизельная Генераторная Установка

CS6E-QCS16VF Дизельная Генераторная Установка -

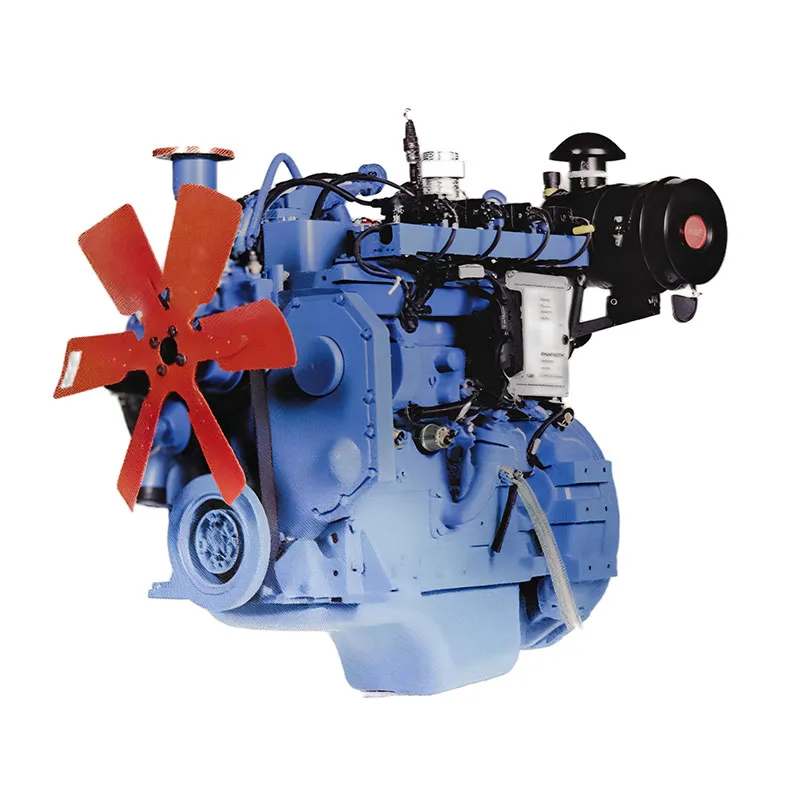

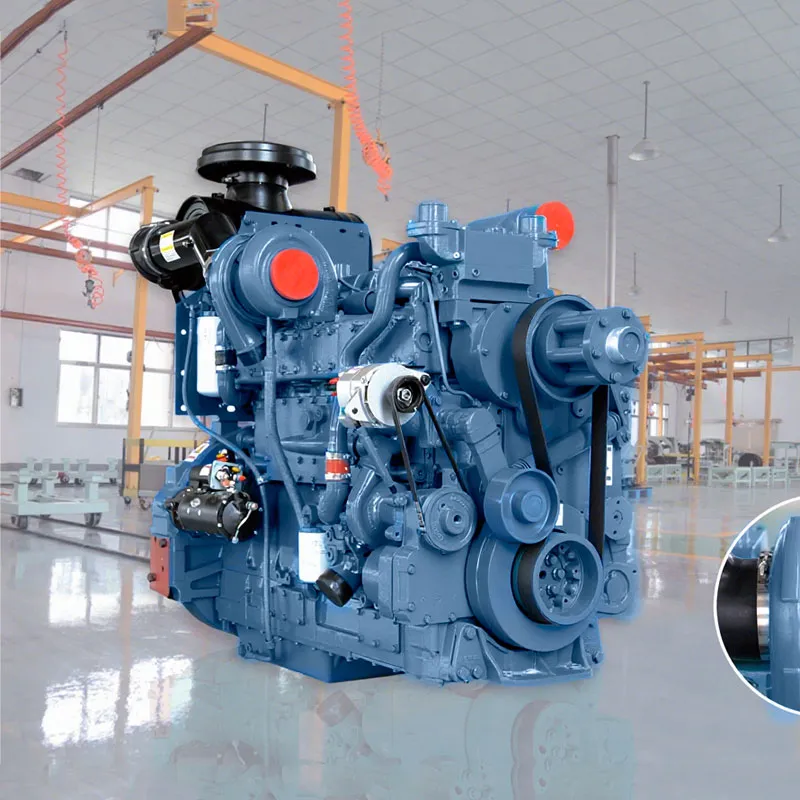

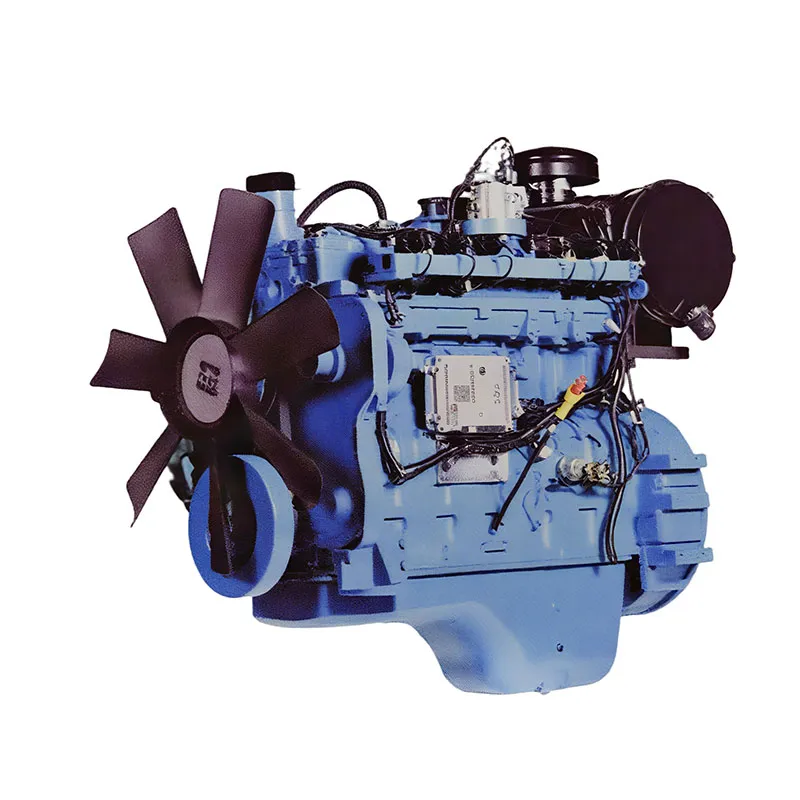

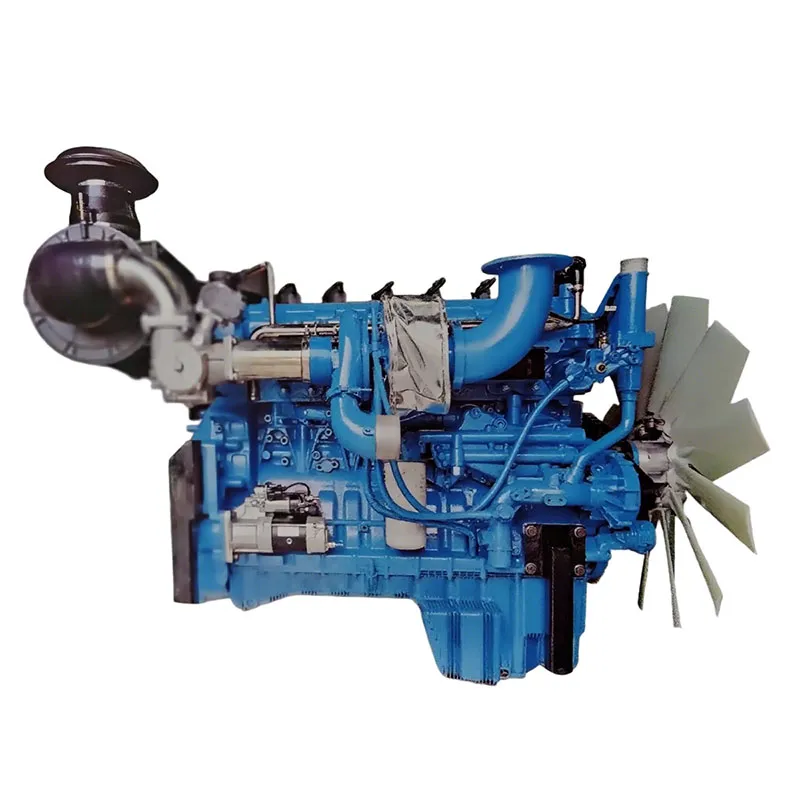

Дизельный двигатель Camlser V12 CS12VE

Дизельный двигатель Camlser V12 CS12VE -

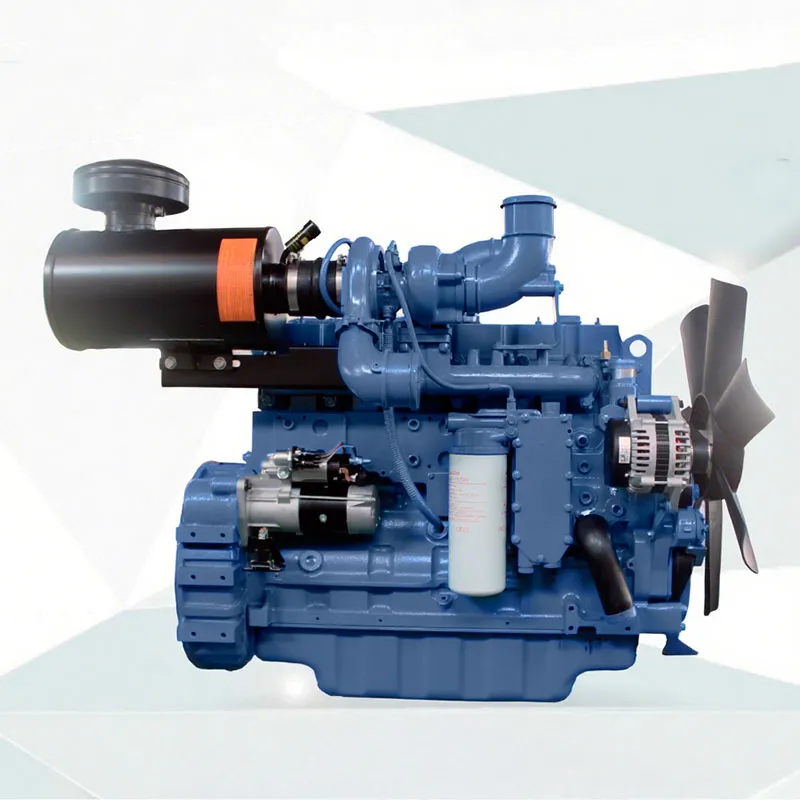

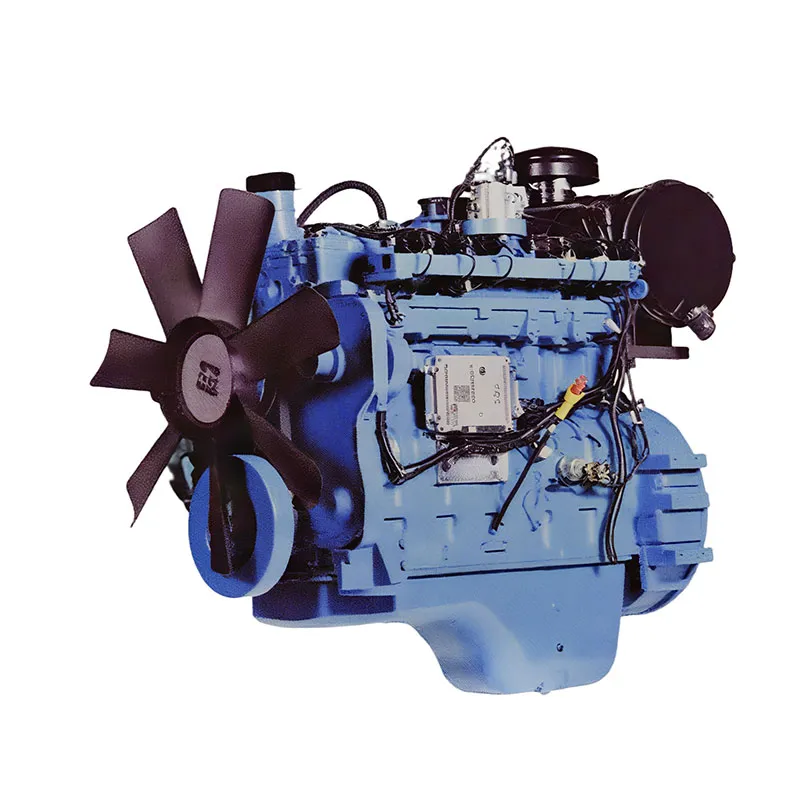

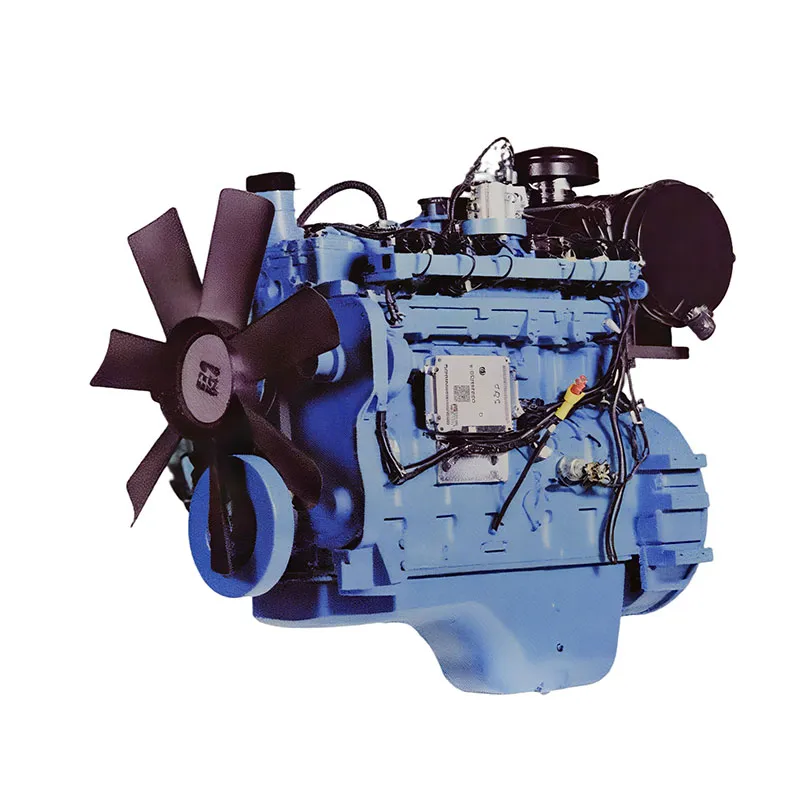

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Camlser CS6C

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Camlser CS6C -

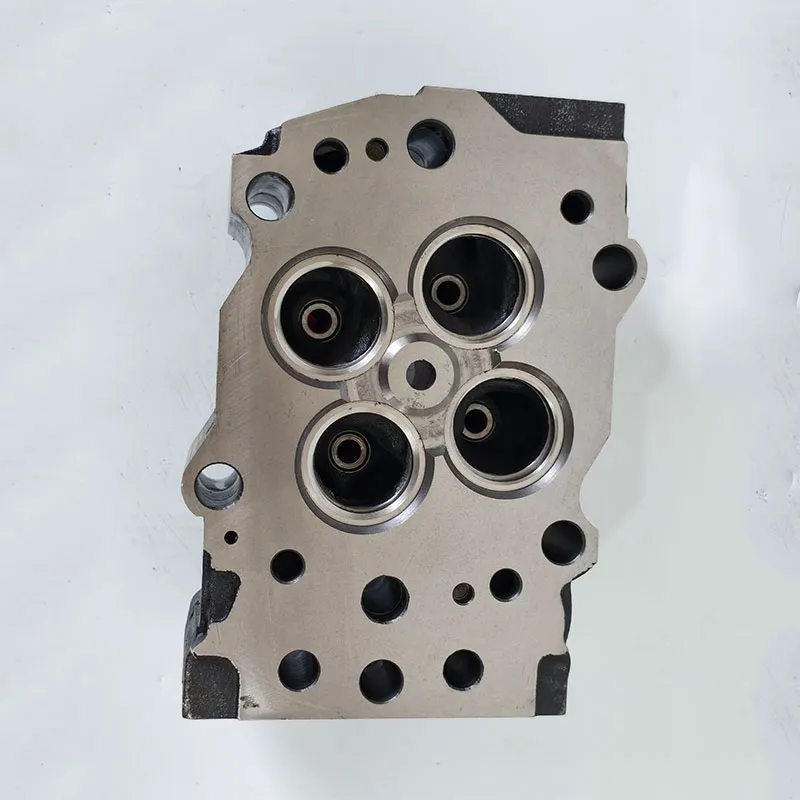

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров -

Газовые двигатели (природный газ) CS6CT-N

Газовые двигатели (природный газ) CS6CT-N -

Газовые двигатели (СУГ) CS6FT-P

Газовые двигатели (СУГ) CS6FT-P -

Газовые двигатели (природный газ) CS4AT-N

Газовые двигатели (природный газ) CS4AT-N -

Газовые двигатели (природный газ) CS6A-N

Газовые двигатели (природный газ) CS6A-N -

Коленчатый вал CS12VE

Коленчатый вал CS12VE -

Газовые двигатели (СУГ) CS4A-P

Газовые двигатели (СУГ) CS4A-P -

Газовые двигатели (СУГ) CS6A-P

Газовые двигатели (СУГ) CS6A-P

Связанный поиск

Связанный поиск- газовые двигатели стандарта Китай-3 Производители

- Китай дизельные двигатели дойц Поставщик

- Китай круглосуточная сервисная поддержка генераторных установок цена

- дешево дизель генераторная установка ад 50

- Китай дизель генераторная установка 100 квт цена

- Китай двигатели Дойц

- дизель-генераторы для строительных площадок Производитель

- специализированные дизели для мобильных электростанций Производители

- газогенераторные установки Йенбахер завод

- биогазовая генераторная установка КТЭ Производитель