Китай индивидуальные газовые энергоустановки Производители

Когда слышишь про ?Китай индивидуальные газовые энергоустановки производители?, сразу представляются конвейеры с тысячами одинаковых агрегатов. Но за этим стереотипом скрывается куда более сложная картина — особенно если говорить о компаниях вроде Камусылэ, где десятилетиями оттачивали именно штучные решения для специфических задач.

Почему газопоршневые установки — это не просто ?двигатель плюс генератор?

Многие ошибочно считают, что собрать газовую энергоустановку — как конструктор: взял двигатель, прикрутил генератор, добавил панель управления. На деле же газопоршневые электроагрегаты требуют ювелирной подгонки систем газоподготовки под конкретное месторождение или объект. Помню, как в 2019 году для проекта в Якутии пришлось трижды переделывать систему впрыска — местный газ имел нестабильный состав.

Особенность китайских производителей в том, что они научились балансировать между стандартизацией и кастомизацией. На том же заводе Камусылэ базовые модели идут с предустановленными параметрами, но для северных регионов сразу предлагают усиленную теплоизоляцию и подогрев топливной магистрали — мелочь, которая спасает проект.

Кстати, о теплоизоляции: это не просто ?одеть? установку в утеплитель. Речь о расчетах точки росы для газовой смеси, чтобы конденсат не забивал трубы зимой. Такие нюансы обычно вспоминают только после первых аварийных остановок.

Оборудование Камусылэ в российских условиях: что проверено практикой

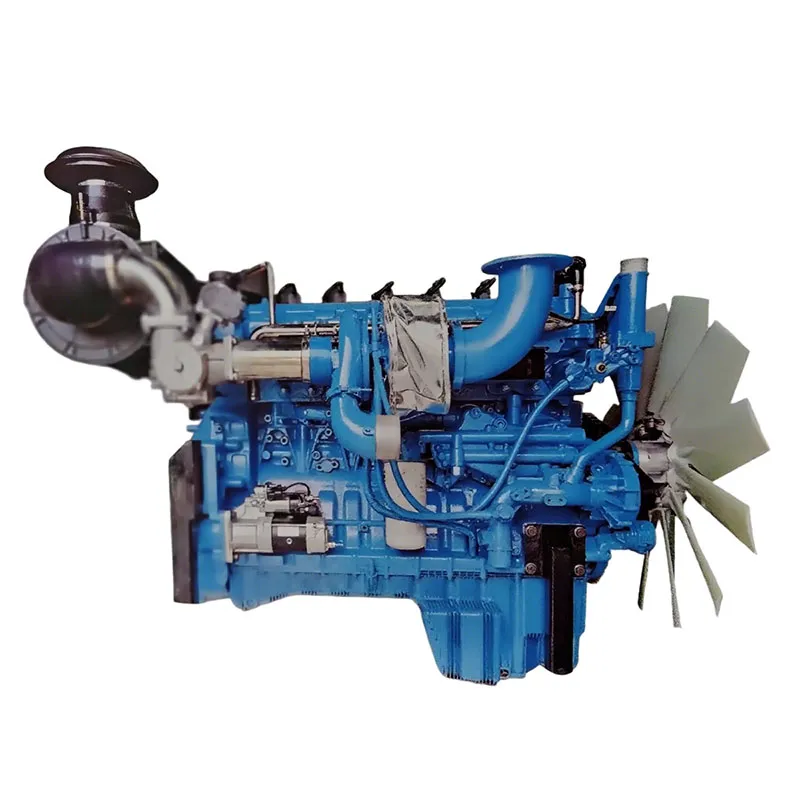

С Камусылэ Двигатели работаем с 2015 года, и главное преимущество — их гибкость в адаптации оборудования под наши ГОСТы. Например, их газопоршневые установки серии GSK изначально разрабатывались с учетом работы на попутном нефтяном газе, что критично для удаленных месторождений.

На сайте https://www.camsler.ru указано про ?многолетний опыт производства?, но это не маркетинговая пустышка. В 2017 году на одном из объектов в ХМАО их установка 500 кВт проработала 11 месяцев без капитального обслуживания — только плановая замена масла и фильтров. Ресурс до первого ремонта заявлен в 60 000 часов, но на практике получается около 50 000 — вполне достойно для ценового сегмента.

При этом не все так гладко: в первых партиях были проблемы с совместимостью российских газоанализаторов. Пришлось совместно с инженерами Камусылэ разрабатывать переходные протоколы — сейчас этот опыт учтен в новых моделях.

Типичные ошибки при выборе китайских энергоустановок

Самое большое заблуждение — гнаться за максимальной мощностью. Видел случаи, когда закупали установки с запасом 30-40%, а потом годами не могли выйти на номинальный режим. Для индивидуальные газовые энергоустановки важнее точный расчет пиковых нагрузок и сезонных колебаний.

Еще одна ошибка — экономить на системе мониторинга. Камусылэ предлагает базовую телеметрию, но для сложных объектов лучше доплатить за расширенную версию. Как показал опыт аварии в Красноярском крае, вовремя полученный сигнал о падении давления в газовой рампе спас турбину от разрушения.

И да, никогда не стоит пренебрегать обучением местного персонала. Китайские производители обычно предоставляют инструкции на английском, но для наших специалистов нужны адаптированные методички — Камусылэ в последние два года делает их на decentном русском.

Технические особенности, о которых редко пишут в каталогах

В спецификациях обычно указывают КПД и расход газа, но почти никогда — динамику изменения параметров при работе на нестандартных смесях. Например, установки Камусылэ показывают стабильность при содержании сероводорода до 200 мг/м3 — для многих регионов Урала это важнее, чем паспортный КПД.

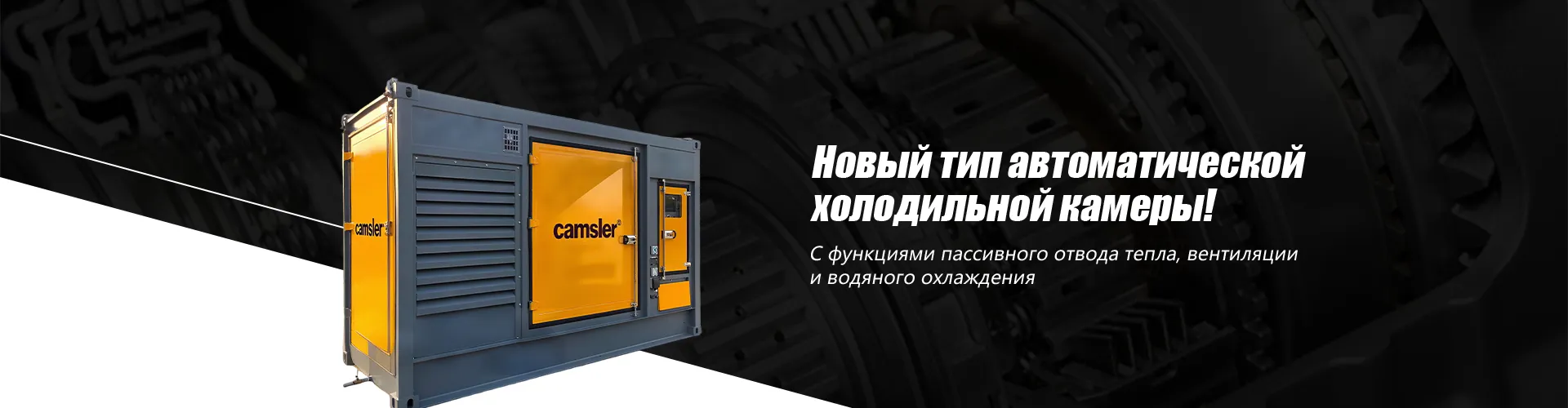

Система охлаждения — еще один момент. В базовых конфигурациях ставят радиаторы для умеренного климата, но для Сибири нужны варианты с антифризом и предпусковыми подогревателями. Кстати, именно в Камусылэ быстро отреагировали на этот запрос — сейчас предлагают арктический пакет без доплат.

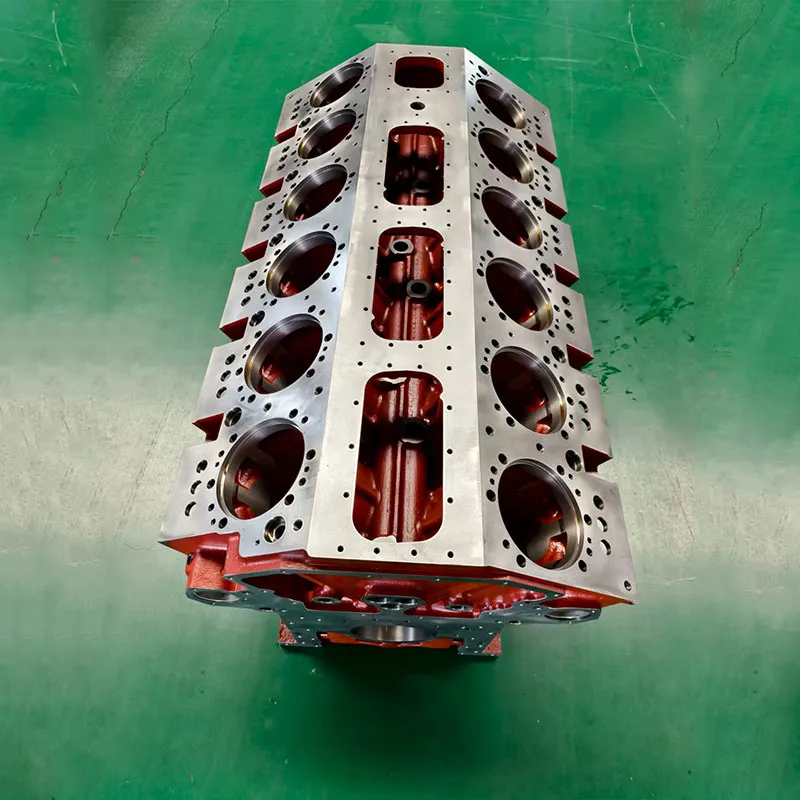

Отдельно стоит упомянуть виброизоляцию. В ранних моделях 2010-х годов была проблема с резонансными частотами на определенных оборотах — сейчас это исправили за счет изменения конструкции рамы. Мелкая деталь, но именно она определяет долговечность соседнего оборудования.

Перспективы ниши и что ждать от производителей

Сейчас явный тренд — гибридные решения, где газовые энергоустановки работают в связке с солнечными панелями или ветрогенераторами. Камусылэ уже тестируют такие системы на полигоне в Синьцзяне — интересно, как они решат вопрос с синхронизацией разнородных источников энергии.

Еще одно направление — миниатюризация. Запросы с вахтовых поселков показывают, что нужны компактные установки до 100 кВт, но с той же надежностью, что и промышленные образцы. Технически это сложнее, чем кажется — особенно когда требуется сохранить ремонтопригодность в полевых условиях.

Лично я считаю, что будущее за модульными конструкциями. Чтобы можно было наращивать мощность блоками, как это уже делают в дизельной генерации. У китайских производителей есть все шансы захватить этот сегмент — их производственные цепочки достаточно гибкие для быстрого перехода на новые стандарты.

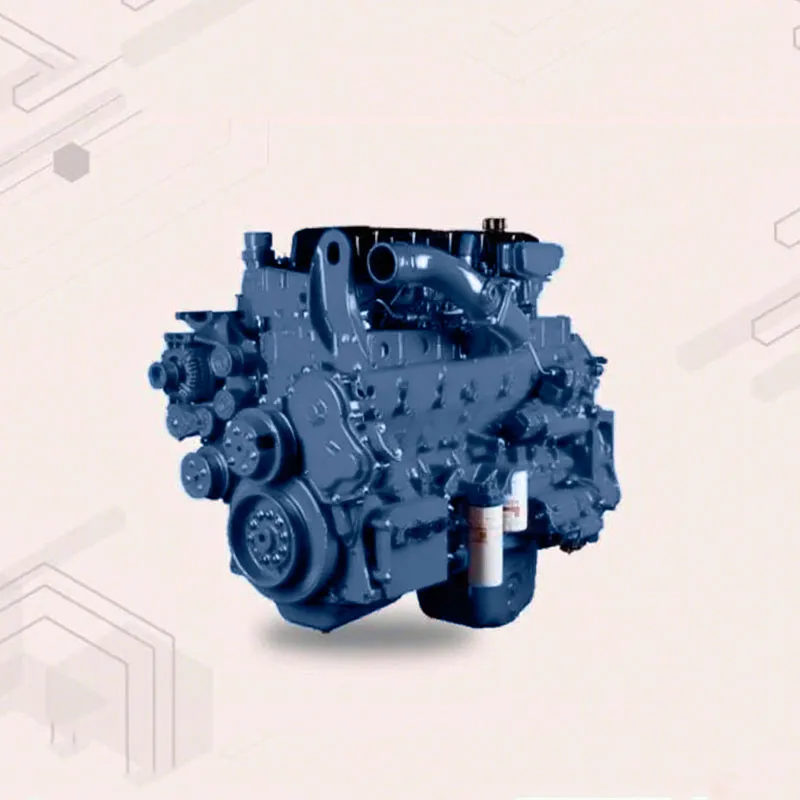

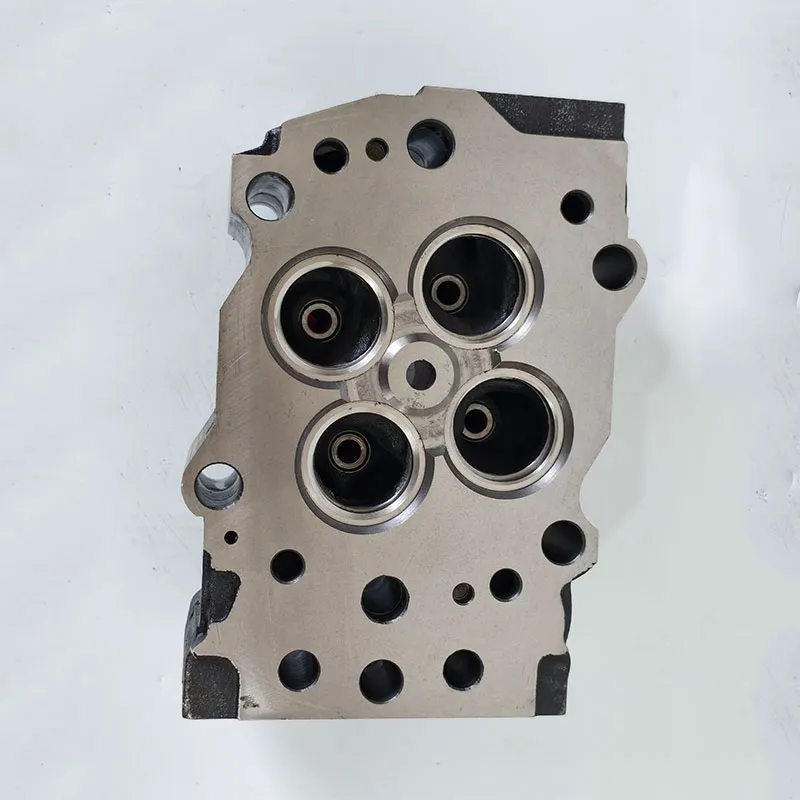

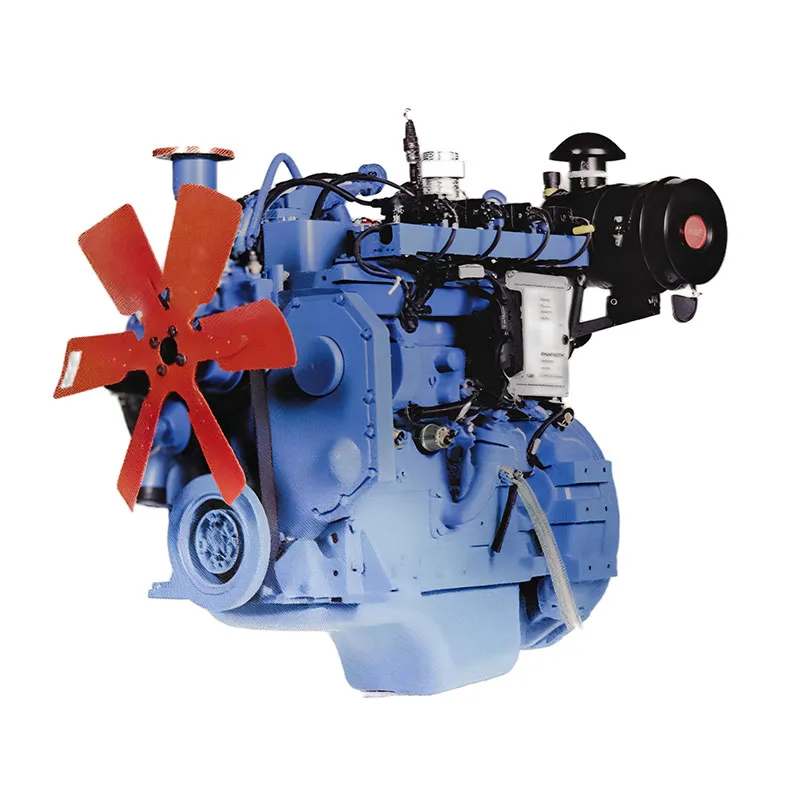

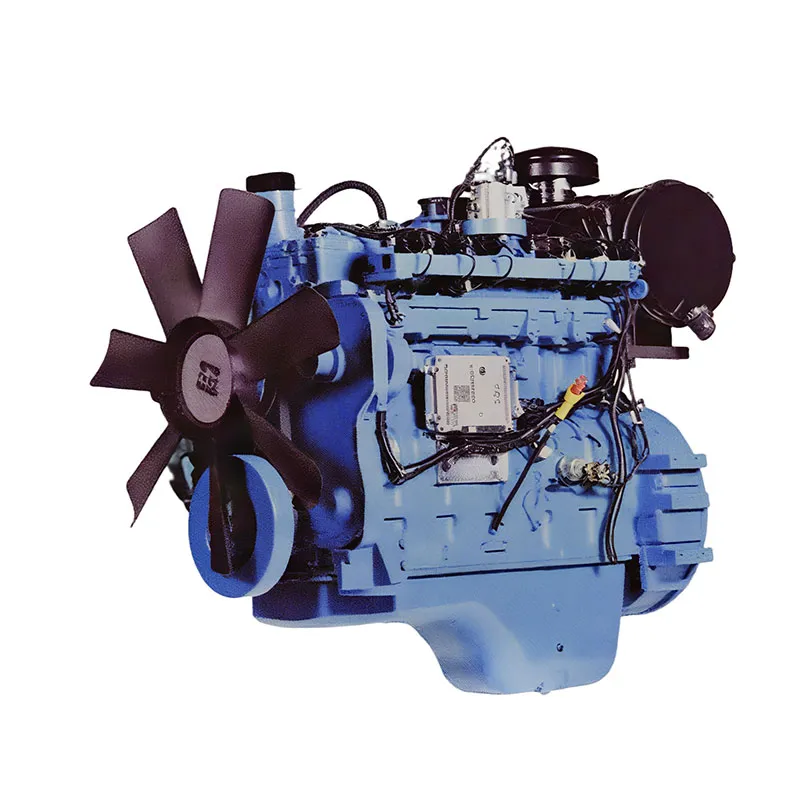

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- газопоршневая установка для горнодобывающей промышленности Поставщик

- Китай газопоршневые двигатели на СУГ

- Китай дизель генераторная установка ад Производители

- Китай дизель генераторная установка Поставщик

- Китай двигателя дойц отзывы Производители

- газопоршневая установка для горнодобывающей промышленности цена

- дешево дизель генераторная установка

- Китай дизель генераторная установка 50 квт цена

- дизель генераторная установка ад 50 ф завод

- Китай генераторные установки Перкинс заводы