Китай индивидуальные газовые энергоустановки завод

Когда слышишь про ?китайские газовые энергоустановки?, сразу представляется либо дешёвый ширпотреб, либо нечто космически совершенное. На деле же — ни то, ни другое. Вот, к примеру, Камусылэ — их установки мы тестировали в прошлом году на объекте в Красноярске. Не скажу, что всё прошло гладко: с регулировкой газовоздушной смеси пришлось повозиться дольше расчётного времени. Но это как раз тот случай, когда сложность говорит о тонкой настройке, а не о браке.

Почему Камусылэ — не просто ?ещё один китайский производитель?

На https://www.camsler.ru в разделе газопоршневых агрегатов видно, что технические описания составлены с пониманием российской спецификации. Не просто перевод с китайского, а реальные параметры для наших сетей — например, учёт перепадов напряжения в зимний период. У них в паспорте на установку CAMS-G350 прямо указано: ?диапазон работы при отклонении частоты ±2,5 Гц?. Для северных регионов это не просто цифра, а необходимость.

Лично убедился, что их инженеры приезжают на запуск не с одним лишь мультиметром. В том же Красноярске при настройке G350 использовали портативный газоанализатор Testo 340 — это дорогое оборудование, которое редко возят с собой даже европейские специалисты. Правда, позже выяснилось, что firmware их блока управления требовал калибровки под наш газ — потратили три дня на перепрошивку. Но это скорее проблема совместимости, а не качества сборки.

Кстати, про сборку. Когда вскрыли кожух того же G350, обратил внимание на расположение теплообменника — смещён к задней стенке, что упрощает чистку. Мелочь? Возможно. Но те, кто годами обслуживает установки, понимают: такие ?мелочи? экономят сотни часов в год.

Где ошибаются при выборе китайских газовых установок

Самая частая ошибка — пытаться сэкономить на системе мониторинга. Камусылэ предлагает свою платформу CAMS-Monitor, но многие заказчики требуют интеграцию с дешёвыми российскими аналогами. Результат? В Новосибирске на объекте пищевого комбината из-за этого пропустили падение давления в газовой магистрали — пришлось менять форсунки на двух агрегатах. Хотя сама установка была не виновата.

Другая проблема — игнорирование требований по гидравлике. В спецификациях чётко указано: для G350 минимальный расход теплоносителя 18 м3/ч. Но в Тюмени попытались подключить к системе с 15 м3/ч — получили перегрев и остановку через 47 часов работы. Причём защита сработала корректно, но простой обошелся дороже, чем стоило бы сразу поставить дополнительный насос.

И да, про ?адаптацию к российскому газу?. Многие думают, это просто регулировка форсунок. На деле — целый комплекс: от изменения материала уплотнителей до перенастройки системы управления. У Камусылэ это учтено в модификациях с индексом ?RUS?, но нужно обязательно проверять паспорт — были случаи, когда поставляли базовую версию.

Что действительно отличает их газопоршневые электроагрегаты

Возьмём для примера CAMS-GP200 — не самый новый, но надёжный агрегат. Его особенность — система предварительного подогрева газа. Не просто электрический ТЭН, а рекуперация тепла от выхлопа. В Воркуте такая установка вышла на номинальную мощность при -38°C на 23% быстрее, чем немецкий аналог. Правда, пришлось заменить штатные датчики температуры на более морозостойкие — заводские вышли из строя после двух недель.

Ещё важный момент — совместимость с российскими ГТО. Их блоки управления поддерживают протоколы MODBUS RTU, но для интеграции с АСУ ТП нужны дополнительные преобразователи. В Нижнем Новгороде решили сэкономить и подключили напрямую — получили сбои при одновременной работе трёх установок. Пришлось ставить промежуточные контроллеры.

По опыту скажу: их установки хорошо показывают себя там, где есть стабильное газоснабжение. Если же давление прыгает — нужна дополнительная стабилизирующая система. Впрочем, это требование для любого газового оборудования, не только китайского.

Практические кейсы: от успехов до провалов

Удачный пример — птицефабрика в Ленинградской области. Три установки CAMS-G450 работают в каскаде уже 14 месяцев, обслуживание силами местных специалистов. За это время — только одна плановая замена свечей и дважды чистка теплообменников. Но важно: там изначально сделали качественную обвязку и поставили систему водоподготовки.

А вот в Кемерово история менее радужная. Заказали G300 для котельной, но не учли высоту над уровнем моря. Двигатель работал на пределе, расход газа вырос на 11% против паспортного. Техническая поддержка Камусылэ оперативно выслала перекалиброванные firmware, но перепрошивку пришлось делать за свой счёт — в гарантийных случаях это не покрывается.

Самое интересное — работа в гибридном режиме. В Подмосковье подключили G350 параллельно с дизельным генератором. Оказалось, их система управления не совсем корректно реагирует на резкие переключения — появляется просадка напряжения на 0,3-0,5 секунды. Решили установкой буферных конденсаторов, но это дополнительные расходы.

Перспективы и ограничения

Судя по последним модификациям, Камусылэ активно дорабатывает системы для работы на биогазе. Их установка G200-Bio уже проходит испытания на полигоне в Казани. Пока есть проблемы с КПД — он на 8-9% ниже, чем при работе на природном газе. Но для агрокомплексов с собственным сырьём это может быть оправдано.

Основное ограничение — всё ещё слабая сеть сервисных центров. Например, в Иркутске ремонт блока управления занял 3 недели — ждали специалиста из Хабаровска. Хотя сама диагностика была проведена удалённо за 2 часа.

Если говорить о будущем — их разработки в области водородной смеси выглядят перспективно. Но пока это лабораторные образцы. Для реальных проектов я бы рекомендовал проверенные газопоршневые модификации, особенно для удалённых объектов, где важна ремонтопригодность.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

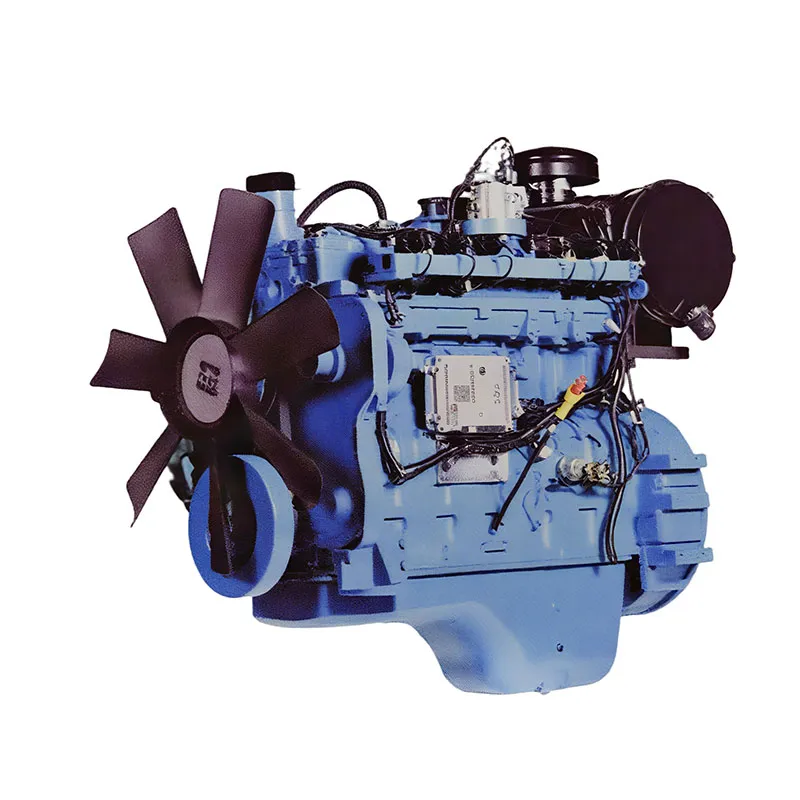

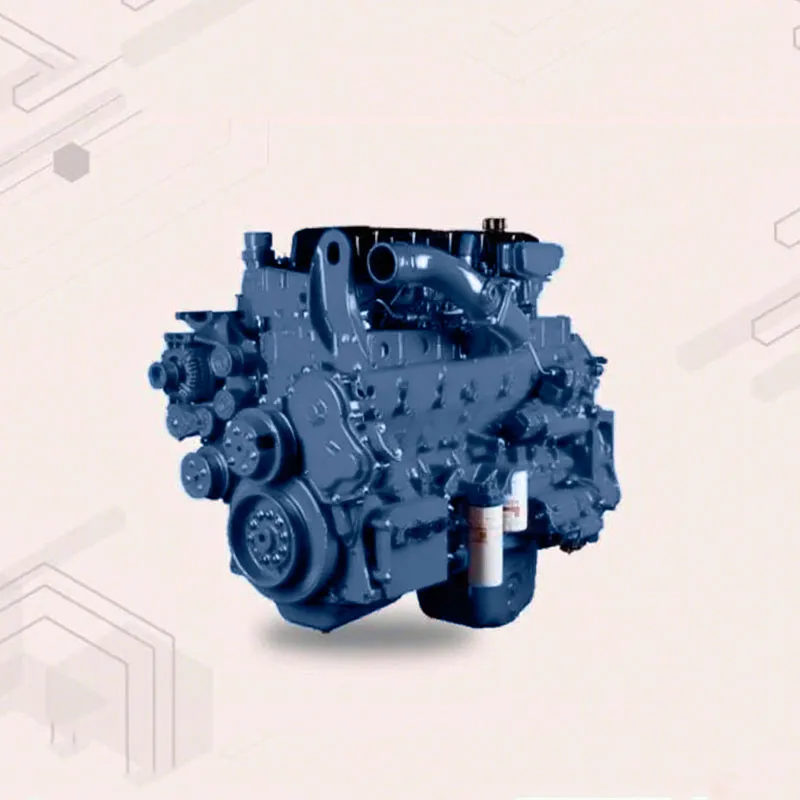

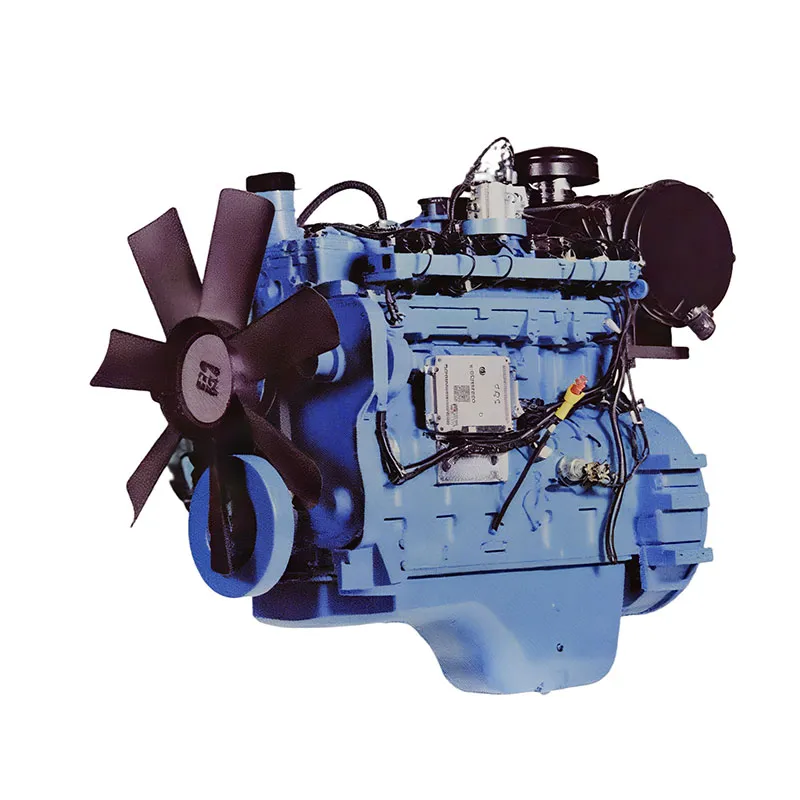

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Camlser CS6D

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Camlser CS6D -

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Camlser CS6B

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Camlser CS6B -

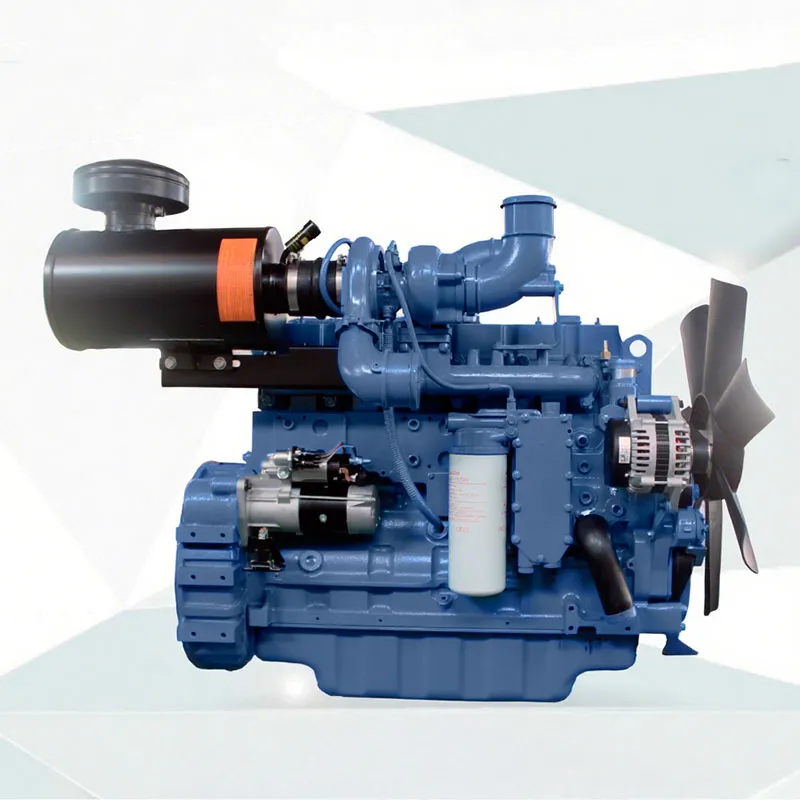

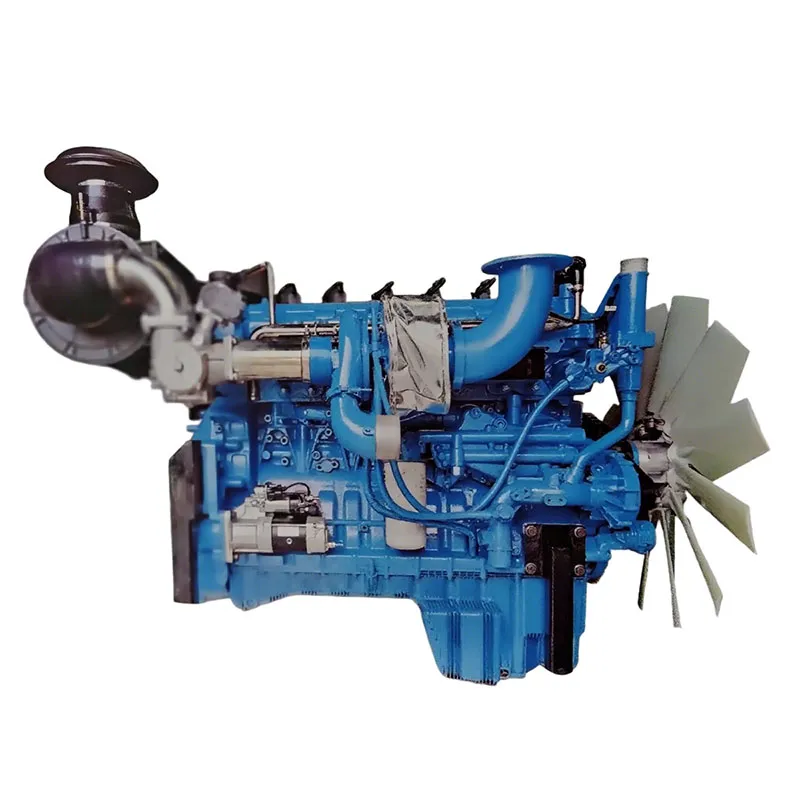

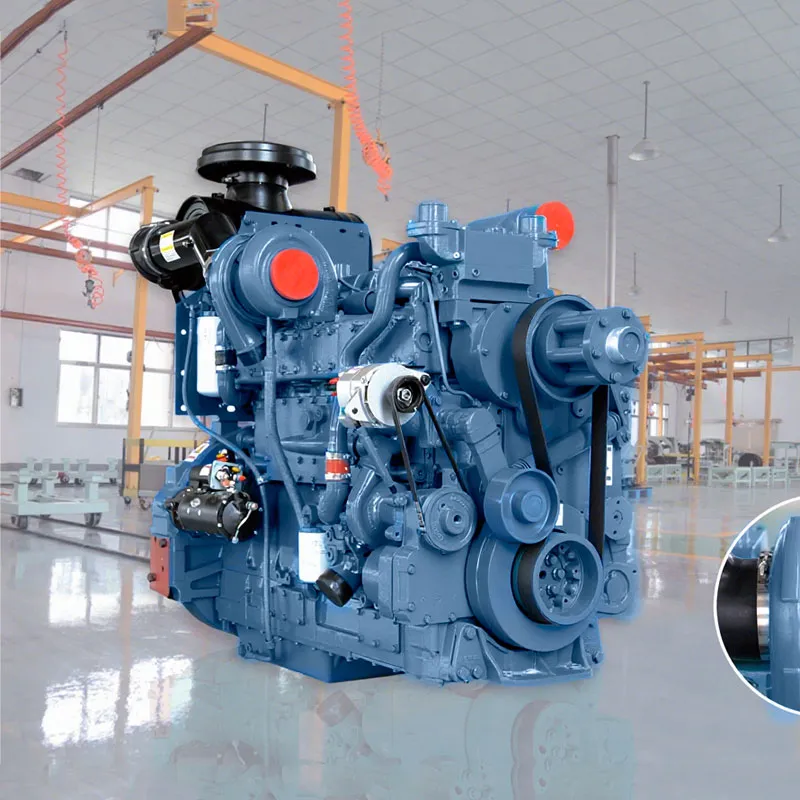

Газовые двигатели (природный газ) CS6DT-N

Газовые двигатели (природный газ) CS6DT-N -

Газовые двигатели (СУГ) CS6BT-P

Газовые двигатели (СУГ) CS6BT-P -

Распределительный вал

Распределительный вал -

Коленчатый вал CS12VE

Коленчатый вал CS12VE -

Блок цилиндров CS6E

Блок цилиндров CS6E -

Газовые двигатели (природный газ) CS6CT-N

Газовые двигатели (природный газ) CS6CT-N -

Газовые двигатели (СУГ) CS4A-P

Газовые двигатели (СУГ) CS4A-P -

Газовые двигатели (природный газ) CS6FT-N

Газовые двигатели (природный газ) CS6FT-N -

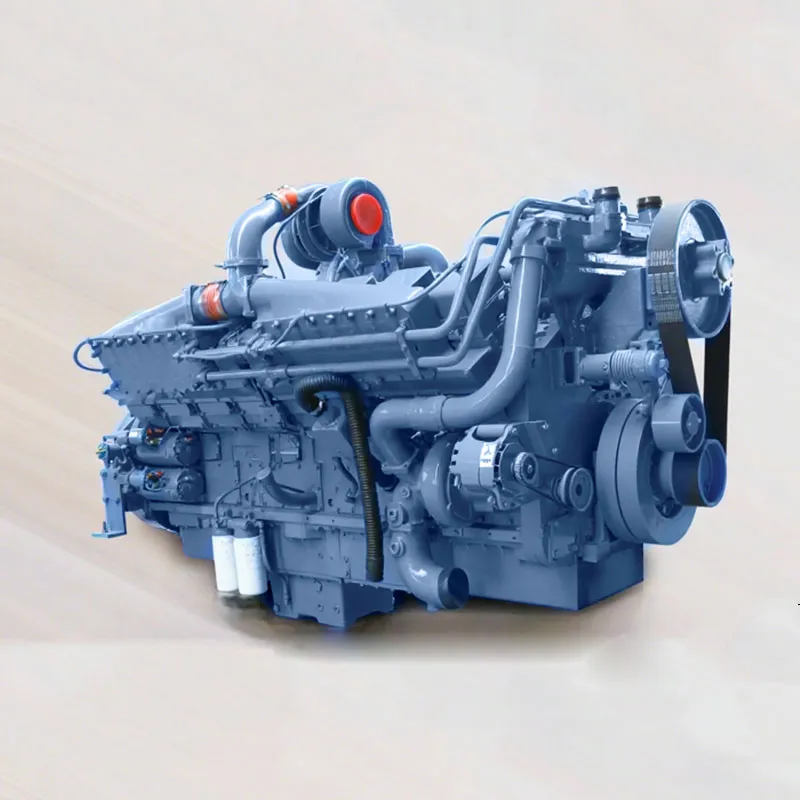

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Camlser CS6E

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Camlser CS6E -

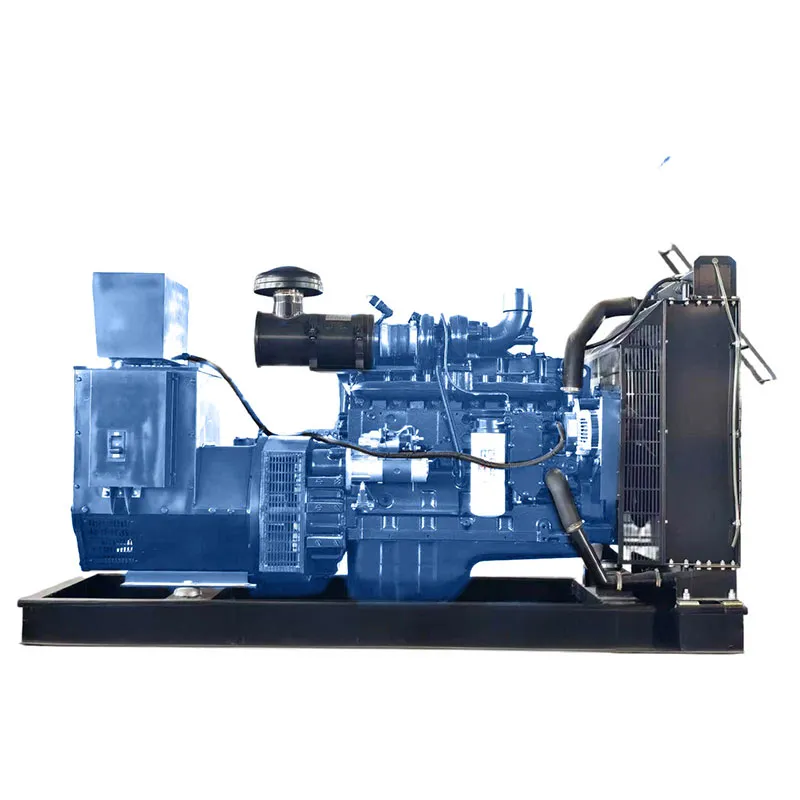

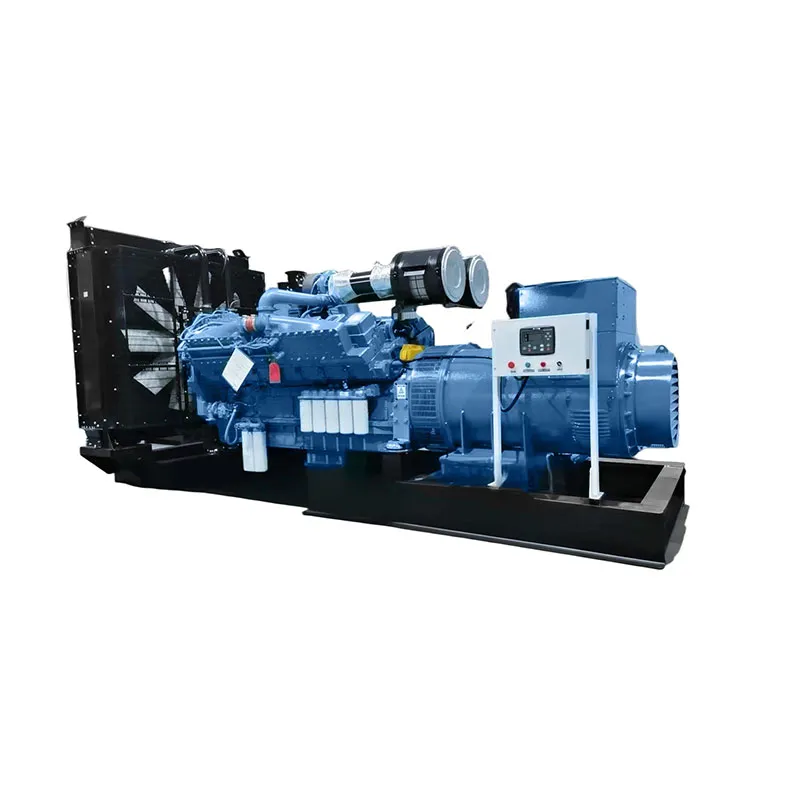

CS6E-QCS16VF Дизельная Генераторная Установка

CS6E-QCS16VF Дизельная Генераторная Установка

Связанный поиск

Связанный поиск- дизель генераторная установка 1000 квт Производитель

- газопоршневые двигатели на биогазе цена

- Китай монтаж дизель генераторной установки

- дизель генераторная установка 400 квт завод

- Китай дизель генераторная установка ад заводы

- дизель генераторная установка 500 квт завод

- двигатель дойц воздушного охлаждения цена

- Китай дизель генераторная установка тепловоза Производители

- поставка дизель генераторных установок Поставщик

- OEM дизель генераторные установки контейнерного исполнения